「畑にアライグマの足跡が!」

「せっかく育てた農作物が食べられている……!」

そんなときは、早めのアライグマ対策が大切です。

見た目のかわいらしさとは裏腹に、アライグマはとても狂暴な性格をしています。雑食でなんでも食べ、繁殖力も強いため、一度被害に遭うとどんどん拡大しやすいのです。

そのためアライグマは、特定外来生物に指定されています。しかし鳥獣保護法で保護されている哺乳類でもあります。

そのため、許可なく勝手に駆除や捕獲をおこなうことはできません。

アライグマ被害を防ぐためには、危害を加えず追い払う対策が必要です。

そこでこの記事では、アライグマ被害を広げないために、これらの内容について詳しく解説していきます。

- 畑のアライグマを追い払う自分でできる方法

- 家に被害を広げないための予防と侵入防止対策

- 本格的な駆除を業者へ依頼したときの費用相場

この記事を読めば、アライグマの被害を解決するためにするべきことがわかり、自分にあった対策を進めることができるでしょう。

アライグマに頭を悩まされることなく安心して生活できるよう、ぜひ最後まで読んで、対策をおこなってください。

目次

農作物を守るための自分でできるアライグマ対策

畑で育てた野菜や果物をアライグマの被害から守るために、自分でできる対策が3つあります。

- 忌避剤を使って追い払う

- 電気柵を設置して侵入させない

- 餌となるものを近くに置かない

ひとつずつ順番にご紹介していきます。

アライグマは人への感染症をもっているおそれがあるので、駆除・対策をおこなう際は十分に注意しましょう。

下記はアライグマから感染するおそれがある感染症です。

▼レプトスピラ症

5~14日潜伏したあとに症状が現れます。

- 初期症状:発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、結膜充血など

- 重症化:発病後4~6日に黄疸、出血など

▼アライグマ回虫症

摂取したアライグマ回虫の虫卵の数と、その幼虫がどこへ移行するかによって症状が異なります。

- 中枢神経系に移行した場合:髄膜脳炎を発症、神経系に後遺症が残ることもある

- 眼球に移行した場合:網膜炎や視力障碍、失明を引き起こすこともある

アライグマに直接触れなくても、糞尿などでも感染をします。アライグマはどこに出没しているか、糞尿をしているかわかりません。

対策をおこなうときにはこれらの手順を必ず守ってください。

- 革手袋を着用し、素手でおこなうことは控える

- マスクやゴーグルを着用する

- アライグマに遭遇したら中断する

- 作業後は手洗い、消毒をおこなう

忌避剤を使って追い払う

アライグマが嫌いな臭いや成分が配合されている忌避剤を使って、アライグマを追い払うことができます。

これらはアライグマが嫌いとされている臭いです。

- ハッカ油

- 木酢液

- 木タール

- 唐辛子

- ニンニク など

ただし、忌避剤の臭いに慣れてしまい、一定期間を過ぎると効果が薄れる場合もあります。継続的な効果は期待できないため、他の対策も合わせておこなうとより効果的です。

たくさんある忌避剤のなかから、屋外で使えるおすすめの忌避剤をご紹介します。

▼おすすめの忌避

ハクビシン・アライグマなぜ逃げる?屋外用

| 主な忌避成分 | 20種類以上の天然成分 |

| 持続期間 | 約1年間 |

| 使用方法 | ・地上15cmの高さの個所に1m間隔で設置 ・支柱などにぶら下げて使用する |

| 内容量 | 20g×10個 |

| ひと箱あたりの施工距離/面積 | 9m/4㎡~6㎡ |

| 価格(税込) | 4,400円 |

- 忌避対策をしたい箇所がすでに支柱や柵などで覆われている

- 費用が高くても持続性の高い忌避剤を選びたい

カプセル状になった忌避成分を、水を通さない不織布で包つんだ忌避剤です。不織布には結束バンドが通せる穴が開いているため、支柱やロープ、柵などに結ぶだけでそのまま屋外で使用が可能です。

多くの忌避剤は数ヵ月ほどで効果が薄れていくのに対し、約1年間効果が持続します。

忌避一番 固形タイプ

| 主な忌避成分 | 木タール、木酢液 |

| 持続期間 | 約2ヵ月間 |

| 使用方法 | ・2m間隔で設置 ・地面に直接置くことも柵や木にかけることも可能 ※かけるときはネットに入れて使用 |

| 内容量 | 25g×8個 |

| ひと箱あたりの施工距離/面積 | 14m/12㎡~16㎡ |

| 価格(税込) | 1,317円 |

- アライグマの被害が広範囲に広がっている

- 地中や柵の周りなどさまざまなところに設置したい

木タールや木酢液の他、ハバネロやにんにくなどアライグマが苦手とする臭いによって忌避します。

土壌に優しい天然成分が主原料となっており、使用後は金槌などで砕くことで土に戻るため、片付けが簡単です。

固形タイプの忌避剤なので、土の中に直接入れる、柵や木にかけるなど、場所に合わせて設置することが可能です。柵や木にかけるときはネットに入れて使用してください。

雨に当たると成分が溶けだしてシミになるおそれがあるため、塗料が塗られている個所やコンクリート上に設置するときは注意しましょう。

電気柵を設置して侵入させない

忌避剤を使用することで、一時的にアライグマを追い出すことができます。しかし追い出しただけでは、学習能力の高いアライグマは再び戻ってきてしまうおそれがあります。

そのため、追い出すだけでなくアライグマが侵入できないようにする対策をおこなうことが大切です。

侵入を防ぐためには、被害箇所に電気柵を設置することが有効です。

電気柵は、触れるとワイヤー部分に電気が流れます。電気が流れてビックリしたアライグマは「この場所は危険だ!」と認識し近寄らなくなるのです。

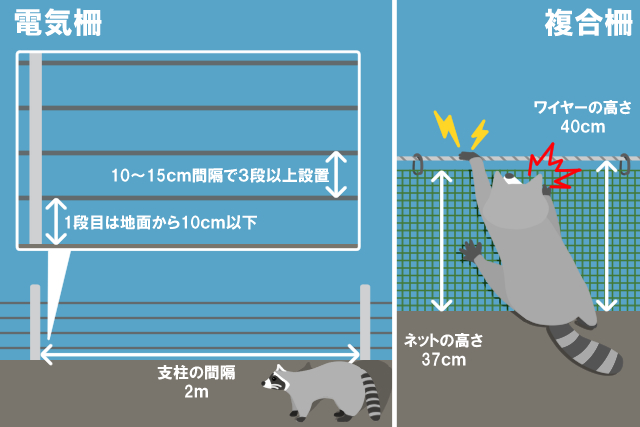

- 電気柵を取り付ける支柱はワイヤーがたるまないようにメートルほどの間隔で立てる

- 一番下のワイヤーは地面から10センチメートル以下になるようにする

- 2段目以降は10センチメートル~15センチメートルの間隔で設置する

- 3 段以上設置する

アライグマは目線が低いので、電気柵の一番下の段が高すぎると隙間から通り抜けてしまいます。そのため電気柵を設置するときは、ワイヤーの高さを正しく設置することが大切です。

他にも、電気柵と合わせて金網やネットを設置する複合柵も効果的です。

詳しい設置手順は商品ごとに異なるので、使用前には取り扱い説明書を確認しましょう。

- 柵を設置したらすぐに電気を通す

- 設置中は24時間電気が流れるようにしておく

- 漏電防止のため電気柵の周りは除草しておく

▼おすすめの電気柵

ナカトミ(NAKATOMI) 電気柵 豊柵クン

| 本体サイズ | 高さ256mm×幅230mm×奥行175mm/重さ1.8kg |

| 柵線の長さ | 200m |

| 支柱数 | 30本 |

| 出力電圧 | 約7500V |

| 電源 | 単一アルカリ乾電池8本または12vバッテリー |

| 連続稼働日数 | 約70日 ※乾電池にて昼夜使用した場合 |

| 価格(税込) | 17,999円 |

- 他と比べて価格が安い

- 防雨型なので屋外にそのまま設置が可能

本体を取り付けるための木杭や釘などを用意する必要はありますが、その他の基本的なものはひととおりセットになっており、他の商品と比べると価格が安いことが魅力です。

周囲66メートル以内の場所であれば、付属の200mの柵線のみで柵を3段で設置することが可能です。

防雨型ではありますが完全防水ではないため、大雨などのときは防雨カバーなどで保護したほうが安心でしょう。

ハイパワー菜園・ソーラー

| 本体サイズ | 高さ315mm×幅120mm×奥行140mm/重さ4.8kg |

| 柵線の長さ | 200m |

| 支柱数 | 25本 |

| 出力電圧 | 10,000V |

| 電源 | ソーラーまたは単一アルカリ乾電池8本 |

| 価格(税込) | 30,000円 |

- ソーラー型なので電源や電池交換が不要

- 必要なものが揃ったセットなのですぐに使用可能

設置するために必要なものが一式揃ったソーラー式の電気柵です。ソーラー式ですが、乾電池でも使用することも可能です。

別売りの延長キットを使うことで最大300メートル×2段まで延長することができるため、広範囲の対策をすることもできます。

アース棒は湿った地面に打つともっとも効果的です。

餌となるものを近くに置かない

アライグマの食害から農作物を守るためには、餌となるものを無造作に置いておかないことが大切です。

アライグマにとって「餌が大量にあり手に入りやすい場所」と認識すれば、そこが餌場となり被害が頻発するようになります。

アライグマは雑食性のため、どのようなものでも餌とします。農作物以外でも、次のものは被害にあいやすいものです。そのままにしておかないよう注意しましょう。

- 牧草

- 飼料

- 破棄する予定の果実

- 熟れて落ちた果実 など

アライグマは家の中にも侵入する!

アライグマの被害は農作物だけでなく、家に出ることも多いです。

アライグマは餌場に近い場所にねぐらを複数もち、それらを転々としながら生活していきます。

今は家の被害を確認していないとしても、家が「餌場が近くにある居心地のよい環境」と判断されたら、ねぐらとして居座られるおそれがあるのです。

なかでも、家の屋根裏はねぐらにされやすい場所です。家をねぐらにされてしまうと、これらの被害がおこりえます。

- 夜間の騒音被害

- 糞尿などの衛生被害

- 糞尿などによりカビやダニが発生する人体被害

アライグマの被害を家に出さないためには、家用の対策が必要です。

家をねぐらにされないための予防対策

家をねぐらにされないために大切な3つのことをご紹介します。

- 餌となるものを近くに置かない

- 屋根裏に近い枝などは剪定する

- 侵入される場所を塞ぐ

順番にみていきましょう。

▼餌となるものを近くに置かない

アライグマを家に寄せ付けないためには、農作物を守るときと同じく餌となるものを近くに置いておかないことが重要です。

さきほどお伝えしたとおり、アライグマは餌が頻繁にある場所だと認識すると、その場に侵入します。

家の中にも餌場として認識されやすい場所や行為はこれらのことです。

- 放置している生ごみ

- 夜のうちに出してしまったごみ

- 出しっぱなしにしているペットの餌

自ら餌を与えていないとしても、餌となるものを日常的に置いておくことは、アライグマを餌付けしていると同じことです。

- 生ごみは密封性の高い袋に入れる

- ごみは朝出すようにする

- ペットの餌は一定時間経過したら片付ける

餌となるものを近くに放置しないことは、予防対策の第一歩です。これらのことに注意してみてください。

▼屋根裏に近い枝などは剪定する

家の近くまで枝が伸びている木があれば、剪定しておきましょう。

アライグマは登ることが得意です。家の近くにある木の枝が伸びていたら、そこから登って屋根裏へ侵入されてしまうことがあります。

屋根裏以外にもベランダや通気口など、侵入口となりやすい場所の近くまで伸びた枝は剪定をするようにしましょう。

▼侵入される場所を塞ぐ

侵入を防ぐためには、アライグマの侵入口となりやすい箇所をあらかじめ塞いでおくことが大切です。

.jpg)

- 外壁の換気口

- 屋根と屋根が重なっている部分の隙間

- 基礎のコンクリートや床下の通気口

- 壁・軒下の破損部分や隙間

- 戸袋の隙間

- 増改築した部分のつなぎ目

アライグマは手先がとても器用で学習能力が高いです。頭が入ることさえできれば3センチメートル~4センチメートルほどの隙間でも、手先をうまく使い侵入が可能です。

そのため、侵入を防ぐには少しの隙間でも金網などを使ってしっかりと塞いでおきましょう。

使用する金網は2センチメートル以下のなるべく小さな網目のものがよいです。

すでに出没している形跡がある場合の対策

侵入口となりやすい場所の付近に動物の体毛が付いていた、足跡が残っているなどの場合は、すでに家の中にアライグマが侵入しているおそれがあります。この場合は、「追い出し+侵入防止」の対策が必要です。

家の中に侵入したアライグマは、嫌いな臭いの成分が入ったくん煙剤を使用することで追い出すことできます。

- 出入り口を確認し、出口以外の隙間を塞ぐ

隙間から煙が漏れてしまうと、くん煙剤の効果が十分に発揮されません。

隙間がいくつかある場合は、くん煙剤の煙が漏れないように事前にしっかりと塞いでおきます。 - くん煙剤を使用して追い出す

くん煙剤は出入口付近ではなく、なるべく奥の遠い場所に設置しましょう。 - アライグマが出て行ったら出口を塞ぐ

アライグマは一度追い出してもまた戻ってくる可能性が高いです。

出て行ったことが確認できたら、出入口や隙間を金網で塞ぎ、再び侵入されないようにします。

▼おすすめのくん煙剤

バルサンプロEX

バルサンのくん煙剤のなかでも、煙が多く強力なタイプです。

火や水を使う必要がなく、こするだけで簡単に使用できます。

子どものアライグマがいる場合は、くん煙剤の使用は控えたほうがよいです。

子どものアライグマは一人で逃げることができません。親のアライグマと一緒にいる場合でも、親は煙の来ない場所に子どもを逃がそうと壁の中へ落とします。

そのまま逃げることができず、子どものアライグマは家の中で死んでしまうことがあるのです。

アライグマの出産時期は4月~6月で、生後50日ほどで親と一緒に行動できるようになります。

屋根裏でくん煙剤を使用するときにはこの時期は避けましょう。

勝手に捕獲や駆除はできない!自治体か業者へ依頼を

アライグマの駆除や捕獲、飼育などは法律で禁止されています。

アライグマは外来生物法によって、防除の対象となる特定外来生物に指定されていますが、鳥獣保護法で保護されている哺乳類でもあります。

被害にあわないようアライグマを追い出す対策をすることは問題ありませんが、傷つけたり捕まえたりすると罰則の対象となります。

追い出すための対策をしてもなかなか効果がみられない、確実に駆除したいというときは「自治体から許可を得て捕獲器を借りる」もしくは「業者へ駆除を依頼する」という方法があります。

それぞれ詳しくご紹介します。

自治体へ連絡して捕獲器を借りる

アライグマの捕獲は原則禁止されていますが、農作物に被害がでているときは、自治体の許可を得たうえで捕獲することが可能です。自治体に許可を取ることで、捕獲器を借りることができます。

- 自治体に申請をして捕獲器を借りる

- 捕獲器を設置し1日1回見回りをする

- 捕獲ができたら自治体に連絡し回収してもらう

1.自治体に申請をして捕獲器を借りる

捕獲器を借りてアライグマを捕獲するためには、お住まいの地域の自治体へ被害状況や捕獲数を報告し、「捕獲の許可」と「捕獲器の貸し出し」の2つの申請をおこなう必要があります。

申請が下りるまでには早くても数日~1週間ほどかかります。自治体によっては書類の申請だけではなく、講習への参加が必要です。

申請が下りたら自治体から捕獲器を借りることができます。捕獲器は無料で貸し出ししています。自治体によっても異なりますが、捕獲機の貸し出し期間は1ヵ月~2ヵ月間です。

2.捕獲器を設置し1日1回見回りをする

捕獲器をアライグマの侵入経路上に設置をします。侵入経路がわからない場合は、アライグマの足跡がある場所や被害がでている場所に設置してください。

捕獲器の中に餌を設置します。アライグマは雑食のための、餌に決まりはありません。

野良猫など他の動物が捕獲器にかかることもあるので、1日1回の見回りは必ずおこなってください。捕獲器にかかる時間帯は夜が多いため、見回りは朝がおすすめです。

3.捕獲ができたら自治体に連絡し回収してもらう

アライグマの捕獲が確認できたら、自治体に連絡をして回収を依頼します。

申請をした捕獲数に達していなければ、捕獲の期間内はそのまま捕獲器を借りることが可能です。期間や捕獲数を過ぎたら30日以内に捕獲許可証と捕獲器を返却してください。

捕獲後の流れについて不明な点があるときは、事前にお住いの地域の自治体に確認しておきましょう。

自治体によっては、アライグマの捕獲時に報奨金を支給していることもあります。しかし、自分で捕獲するのは時間や手間もかかり、面倒だと思われる方もいらっしゃると思います。

自分での捕獲は、時間や手間がかかってでも費用を抑えたい人向けの方法です。自分で面倒な作業をしたくない、すぐに対策したい、という場合には業者へ依頼することがおすすめです。

アライグマ駆除業者へ依頼する

アライグマの駆除は、許可をもっている業者へ依頼することも可能です。

費用はかかりますが、追い出しから駆除、再び被害にあわないための侵入防止対策など、すべて対応してくれるためメリットは大きいといえます。

- アライグマの侵入経路の特定

- 人体に安全な薬剤などを使って駆除および追い出し

- 糞尿の清掃

- 発生箇所の消毒

- 再び被害にあわないための侵入防止策

作業内容の詳細は業者によって異なりますが、自分で面倒な作業をしたくない、確実な駆除をしたいという方にはおすすめです。

アライグマ駆除業者の費用相場【10,000円~49,999円】

.jpg)

※当社実績より算出 集計対象:2015年10月4日~2021年5月26日 対象件数:176件

- 10,000円~49,999円:22%

- 10万円未満:42%

上のグラフは、弊社が運営する害獣駆除110番というサイトにて対応した、アライグマ駆除にかかった費用を表したものです。

10,000円~49,999円の割合が22%ともっとも多く、10万円未満だと全体の42%を占めるという結果となりました。

10,000円~49,999円という金額の開きは、業者のサービス内容や被害規模、追加費用が発生したかどうかなどの差です。施工範囲が大きい場合や被害状況が悪化している場合などは、費用は高額となります。

あくまで目安なので、実際にかかる費用を知りたい場合は、事前に見積り依頼をすることがおすすめです。

弊社であれば現地調査や見積りは無料で対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

アライグマ駆除のよくあるご質問

ここからは、アライグマの駆除に関してよくあるご質問をご紹介していきます。

家に被害がでているときの兆候はある?

アライグマが家に侵入しているときには、いくつかの兆候がみられます。

- 家の周りにひっかき傷のような5本指の爪痕がある

- 天井裏から足音や鳴き声が聞こえる

- ペットの餌が食い荒らされている

- 柱や戸袋などに5本指の足跡があり登った形跡がある

- 壁が壊された跡がある

- 天井にシミができた

- 天井裏に犬猫の糞のようなものがある

アライグマは家に被害をもたらすことも多いです。

住宅の屋根裏や物置小屋などは他の動物に襲われることもなく、雨風を凌ぐことができる快適な棲み家です。

実際にアライグマを目撃した、被害がでたなどがないと気付かない場合も多いですが、これらの兆候に該当があれば、すでに家や近くに出没しているかもしれないと思ってください。

そのままにしておくと、アライグマによる被害が拡大するおそれがあります。

- 農作物や生ごみ、保存食の食べ荒らし

- 糞尿による悪臭や腐食などの住宅汚染

- 衛生環境の悪化によりゴキブリやダニなど衛生害虫の大量発生

- 断熱材や建造物など住宅の破損

- 鳴き声や足音による騒音被害

兆候に該当があれば、早めの対策をしましょう。

被害がなければしばらく放置しておいても大丈夫?

被害がなくても、生活圏内に出没したアライグマを放置しておくのは危険です。

理由は2つあります。

- 狂暴な性格をしている

- 感染症をもっているおそれがある

アライグマはとてもかわいらしい見た目をしています。しかし実はとても狂暴な動物です。

特に子どもがいるアライグマは気が荒くなっており、噛みつかれる、襲われるなど人やペットがケガをするおそれがあります。

アライグマは人にも感染するレプトスピラ症、アライグマ回虫症などの感染症をもっていることもあります。また、アライグマに寄生しているノミやダニよってアレルギー症状を引き起こす危険性もあるのです。

糞尿などからも感染するため、アライグマが出没した形跡がある個所は素手で触れるのは控えてください。

近くに生息していたら、こまめに手洗いうがいをおこなってください。

繁殖能力も高いので、被害がなくても見かけたら早めの対策が必要です。

アライグマの駆除に超音波は効果ある?

超音波による忌避効果は一時的です。継続的な効果は期待できません。

超音波は人の耳では聞きとることができませんが、アライグマなどの動物は聞き取ることが可能です。

聞きなれない超音波の音に警戒し、不快感から逃げ出すことがあります。しかしアライグマは学習能力が高いため、超音波の音に慣れてしまいます。

超音波以外に異変がなければないとわかれば、再び現れる可能性が高いのです。

まとめ

アライグマによる被害から農作物を守るためには、忌避剤や電気柵などで追い出す対策をする、自治体に許可を得たうえで捕獲するなど、自分でできる方法もあります。

ただし可愛らしい見た目とは裏腹に、アライグマは狂暴な性格をしています。感染症の危険性や自分でおこなう手間を考えると、躊躇してしまうかもしれませんね。

自分で対応することに少しでも不安がある場合は、業者へ依頼したほうが賢明です。

弊社ではいつでもご相談いただけるよう、24時間対応している無料の相談窓口がございます。お話を伺ったうえでご状況に合わせて業者をご紹介しております。ぜひお気軽にご相談ください。

害獣は素早い駆除が必要!

現地調査無料です!

※対応エリアや加盟店によって変わります

害獣に棲みつかれて一番厄介なのが糞の被害。放っておくと健康面にも被害が出てきます。プロに任せれば消毒もしてくれるので、衛生面も安心です。

- 『生活110番』では、

お住いの地域で人気のプロを探せます - タヌキ、イタチ、ハクビシン、ネズミなどさまざまな害獣に対応。

-

- アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除

- 33,000円~(税込)

アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を検索

厳選した全国のアライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を探せます!