.jpg)

「畑を荒らされたけどなんの動物の仕業なのかわからない」

「屋根裏にハクビシンかアライグマがいるみたいだが判別できない」

害獣の被害を受けているならすぐに対策をすべきですが、なんの害獣の被害にあっているのか特定できないと効果的な対策ができるのか不安ですよね。

中型の害獣といえば、ハクビシン・アライグマ・タヌキ・アナグマが有名ですが、どれも大きさや体型が似ているため一見すると見分けがつかないことがあります。

そこで、当記事では特に農作物や侵入被害の多いハクビシンとアライグマについて、見分けるための3つ違いを解説していきます。

当記事を読めば、ハクビシンとアライグマの違いや特徴をすぐに理解でき、実際に見分ける際の助けになるはずです。

その他にもハクビシン、アライグマの「追い出し方」「駆除」「再発予防対策」までご紹介していますので、ハクビシンやアライグマの被害でお困りの方はぜひ参考にしてください。

目次

ハクビシンとアライグマを見分ける3つの違い

ハクビシンとアライグマを見分けるポイントは「見た目(顔・体の特徴)」「足跡」「食べ跡」の3つです。

見た目的には違いも多いため、特徴を覚えれば簡単に見分けることができるでしょう。

また足跡、食べ跡にもそれぞれ特徴があります。

順に見ていきハクビシンとアライグマの違いを覚えて、被害を与えている害獣の特定に役立ててください。

見た目の違い

ハクビシン、アライグマの違い1つ目は「見た目の違い」です。

ハクビシンとアライグマにはそれぞれ見分けやすい特徴がいくつかあります。

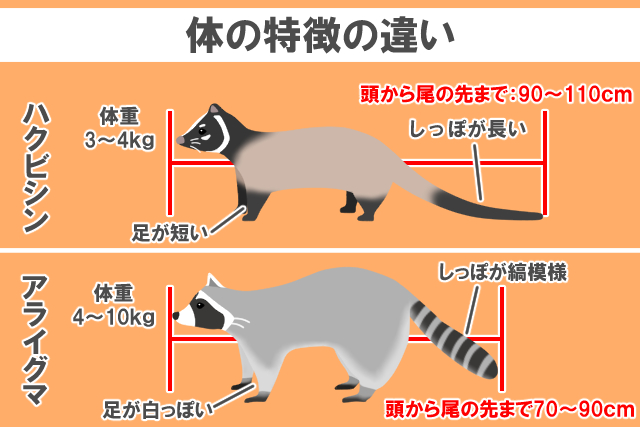

見分けるポイントをわかりやすくイラストと表にまとめましたのでご覧ください。

| ハクビシン | アライグマ | |

|---|---|---|

| 顔 | 鼻から額にかけて白い線がある | 目の周辺が黒いアイマスクのようになっている |

| 体格 | スリムな体 体重:3~4kg 体長:90~110cm |

丸みをおびた体 体重:4~10kg 体長:70~90cm |

| 足 | 足が短い | 足が白っぽい |

| 尻尾 | しっぽが長い | しっぽに縞模様がある |

このように、見た目的には大きな違いがいくつかあるため、特徴を覚えしっかり姿を確認できれば見分けることができるでしょう。

足跡の違い

ハクビシンとアライグマの違い2つ目は「足跡の違い」です。

ハクビシンとアライグマはそれぞれ画像のような足跡をしており、指は同じ5本ですがまったく異なる形をしていることがわかります。

ハクビシンの足跡は丸みがあるのに比べ、アライグマは指が長くはっきりとした人間の手形のような足跡がつきます。

畑や屋根裏などに足跡が残っていれば、どちらの形に近いのか確認してみましょう。

食べ跡の違い

ハクビシンとアライグマの違い3つ目は「食べ跡の違い」です。

ハクビシンとアライグマともに雑食で、トウモロコシやスイカなどの野菜、果物、昆虫、小動物などなんでも食べます。

しかし、ハクビシンとアライグマは食べ跡に特徴的な違いがあるため、食べ跡からどちらの仕業なのか特定することが可能です。

例えば、スイカを食べるときは、ハクビシンは大きく穴をあけて頭を突っ込んで食べるのに対し、アライグマは直径5cmほどの穴をあけ、そこから手を入れて器用に中身をくり抜いて食べます。

トウモロコシの場合は、ハクビシンはトウモロコシの茎を斜めに倒して実を食べるのですが、アライグマは茎を完全に倒し、外皮を剥いてきれいに食べるという特徴があります。

このように、ハクビシンとアライグマには異なる食べ跡が残るため、特定しやすいでしょう。

ハクビシンもアライグマも追い出し方は同じ

もしも自宅の屋根裏などにハクビシン、アライグマどちらかに住み着かれ、被害にあっている場合は早めの対策が必要です。

自分でできる方法としては、「追い出し」が有効です。

ハクビシンもアライグマも基本的な追い出し方は同じですので、次でご紹介する方法を参考に実行してみましょう。

捕獲するという方法もあるのですが、ハクビシンもアライグマも「鳥獣保護管理法」という法律により、許可なく捕獲することが原則禁止されています。(参考:環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」)

捕獲をおこなうときは、自治体に捕獲許可申請を出して許可を得なければならず、箱わなの設置や捕獲後の処分など手間も時間もかかるうえに、けがや感染症の危険もあるため、おすすめできません。

自分で対策する場合は追い出しを検討しましょう。

次でご紹介する「大きな音」「忌避剤」での追い出し効果は一時的なものです。

音やニオイに慣れてしまった害獣はしばらくするとまた戻ってきてしまうことがありますので、追い出したあとは侵入口をふさぐなどの対策も必ずおこないましょう。

大きな音で追い出す

まず、一番手軽な方法としてご紹介したいのが、大きな音を立ててハクビシンやアライグマを追い出すという方法です。

とてもシンプルな方法ではありますが、大きな音に驚いてハクビシンやアライグマが屋根裏から逃げていく可能性は十分にあります。

効果がある音は、掃除機音、モーター音、ブザー音などの機械音です。

しかしこれらの音は流し続けるとご近所迷惑になることもありますので、ご近所に説明しておくか短時間にするなど配慮するようにしましょう。

また、屋根裏にハクビシンかアライグマがいる時間帯に合わせ、天井を棒でつついて大きな音を立てるというのも有効です。

音で追い出す場合は、ハクビシンやアライグマが出入りしている侵入口から遠い場所から音を出し、追い出しましょう。

忌避剤で追い出す

次に忌避剤で追い出す方法をご紹介します。

忌避剤とはハクビシンやアライグマの嫌いなニオイの成分が配合された薬剤のことで、ニオイで撃退することができる製品です。

置いておくだけのもの、散布するもの、くん煙剤などさまざまなタイプのものが存在しますが、屋内専用・屋外専用のものもありますので、購入する際は注意しましょう。

おすすめの忌避剤

屋根裏のハクビシンやアライグマを追い出すのに有効な忌避剤を3つご紹介します。

基本的にハクビシン、アライグマどちらにも効果があるものですので、どちらの対策に使っても効果が期待できます。

害獣忌避剤 屋根裏害獣ニゲール

| 使用方法 | 屋根裏等に置くだけの簡単設置 |

| 容量 | 300ml |

| 価格 | 746円 |

| おもな忌避成分 | ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など13種類の成分配合 |

| 持続期間 | 約3ヵ月 |

| 特徴 |

|

ハクビシンよグッバイ 屋内用

| 使用方法 | 屋根裏等に4平米あたり1袋を目安に設置 |

| 容量 | 50g×6包 |

| 価格 | 1,980円 |

| おもな忌避成分 | 高濃度カプサイシン(唐辛子)、天然ゼオライト |

| 持続期間 | 約2ヵ月 |

| 特徴 |

|

バルサンプロEX 6~8畳用

| 使用方法 | 屋根裏等に設置しフタをこするだけ |

| 容量 | 20g |

| 価格 | 625円 |

| おもな忌避成分 | メトキサジアゾン、フェノトリン、d・d-T-シフェノトリンその他 |

| 持続期間 | 2~3時間 |

| 特徴 | 殺虫くん煙剤だが、害獣の忌避効果も期待できる ※害獣の子供がいる場合は使用禁止 (害獣の子供はうまく逃げ出せず中で死んでしまう可能性があるため) |

※価格(税込)は2022年3月時点のものです。

忌避剤でハクビシンやアライグマを追い出すには、侵入口から遠い場所に忌避剤を設置するのがポイントです。

侵入口がわからない場合は、屋根裏の中央あたりに設置しましょう。

追い出したら清掃・消毒・封鎖が基本

2章の「追い出しの注意点」でも触れましたが、大きな音や忌避剤で追い出しても、時間がたてばハクビシンやアライグマが戻ってきてしまうことがあります。

そのとき、まだ侵入口が開いていれば簡単に再侵入され追い出した苦労が水の泡になってしまいますよね。

追い出しが成功したらすぐに侵入口の封鎖をおこないましょう。

また、ハクビシンやアライグマが住み着いていた屋根裏の清掃、消毒も忘れてはいけません。

野生動物はノミやダニ、感染症の危険があるため、必ず清掃をしたあとに消毒までおこないましょう。

ここからは侵入口の封鎖、清掃・消毒について詳しく解説していきます。

侵入口の封鎖

侵入口を封鎖するには、まずは侵入口を特定しなければなりません。

しかし、ハクビシンやアライグマは小さい隙間も通り抜けることができるため、侵入口を特定するのは容易ではないでしょう。

そんなときは、上の画像を参考に侵入口がないか確認してみてください。

- ハクビシン……8cm四方程度の穴、直径10cm程度の穴

(参考:小平市「ハクビシンとアライグマについて」) - アライグマ……直径10cm程度の穴

(参考:環境省「特定外来生物アライグマ」)

侵入口を見つけたら、金網やパンチングメタルなどを使いしっかりと穴をふさぐようにしましょう。

金網は二重にすると頑丈になります。パンチングメタルはやわらかく加工がしやすいのでおすすめです。

光 ステンレスパンチング

| サイズ | 200×300mm |

| 穴の大きさ | 6mm穴×9mmピッチ |

| 厚み | 0.6mm |

| 価格 | 917円 |

※価格(税込)は2022年3月時点のものです。

しかし、侵入口をふさぐ作業は高所や狭い場所での作業になることもありますので、慣れていない人には危険で難しいかもしれません。

また、侵入口はひとつとは限らず、すべての侵入口を特定してふさぐのはとても大変です。

作業に自信がない方は無理をせずプロの業者に依頼しましょう。

清掃・消毒

侵入口の封鎖ができたら、ハクビシンやアライグマに荒らされた屋根裏の清掃、消毒をおこないましょう。

ハクビシンやアライグマが住み着いていた場所は糞尿、食べ残し、毛などが散乱してとても不衛生な状態です。

また、ハクビシンやアライグマの糞には寄生虫や病原菌も多く、そのままにしておくと健康被害につながるおそれもあります。

清掃する際はしっかりと防護した服装で、ほこりや毛の吸い込みに気をつけながら作業しましょう。

清掃、消毒に必要なもの、手順は以下を参考にしてください。

- 防護用の服(肌の露出が少なく、捨ててもいいようなもの)

- 手袋(ゴム・ビニール)

- マスク

- 防護メガネ

- ホウキとちりとり

- 消毒用アルコール

- 消臭剤

- 殺虫剤

- 雑巾

- 古新聞

- ゴミ袋

※すべて使い捨てできるようなものを用意してください。

- ホウキとちりとりで糞を集める

- こびりついた糞は水などをかけ、ふやかしてから新聞紙でふきとる

- 糞があった場所に消毒用アルコールをかけ、雑巾でふく

- 糞があった場所やその周辺に消臭剤や殺虫剤をかける

- 使い終わったものはすべて捨てる

畑には電気柵を設置

もしも畑がハクビシン、アライグマの被害にあっている場合は、電気柵の設置がおすすめです。

ハクビシン、アライグマともに木登りが得意で身体能力が高いため、防風ネットや柵だけでは侵入をふせぐことはできません。

確実に害獣の侵入を防ぐためには、電気柵の設置が最適といえます。

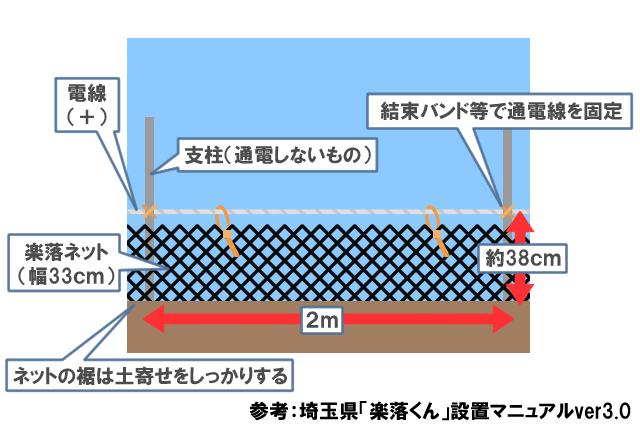

そこでおすすめしたいのが、埼玉県農業技術研究センターが開発した電気柵【楽落(らくらく)くん】です。

楽落くんはハクビシンなど中型獣の行動特性を利用し、電気柵の高さを飛び越えるか乗り越えるか迷う高さに設定することで、効果的に感電させることができるようになっています。

短時間で簡単に設置ができ、柵の高さも低いので人間はまたいでなかに入ることが可能ですので農作業を妨げません。

被害にあう時期のみの設置で効果が得られ、収穫が終わったらすぐに他の畑に移設するなども簡単にできます。

電気柵を設置するなら、楽落くんを検討してみてはいかがでしょうか。

楽落くんの詳しい設置方法は【埼玉県「楽落くん」設置マニュアルver3.0】をご参照ください。

確実・安全に駆除するなら専門業者

ここまで、ハクビシンやアライグマの被害にあった場合の対処法について解説してきましたが、安全に確実に駆除をするには、害獣駆除のプロである専門業者への依頼がおすすめです。

多くの業者では、次のようなサービスをおこなってくれるからです。

- 害獣のことを熟知しているため高確率で害獣を追い出せる

- 侵入口を特定し、徹底的に封鎖してくれる

- 屋根裏の清掃、消毒までやってくれる

- 安心、安全、スピーディー

- アフターフォローがある

自分でやるとうまくいかなかったり、時間がかかってしまったりする追い出しや侵入口の封鎖も、専門業者に任せればスピーディーに解決してくれるので安心です。

また、不衛生になってしまった屋根裏の掃除や消毒も、専門業者に徹底しておこなってもらえば、健康被害や感染のリスクがないのはうれしいですよね。

アフターフォローがあるのも業者の大きなメリットです。

もしも被害が再発してしまっても、アフターフォローがある業者なら安心して任せられるのではないでしょうか。

しかし、デメリットを考えるならやはり「費用が高そう」という面ですよね。

では実際に、害獣駆除でいくらくらいかかるのか、次で見ていきましょう。

駆除費用相場

このグラフは弊社運営サイト「害獣駆除110番」の実際の施工データから作成したハクビシンとアライグマの駆除費用相場のグラフです。

このグラフを見ると、ハクビシン、アライグマともに最も割合が多い駆除費用は1~5万円ということがわかります。

しかし、10万円以上の高額な費用がかかってしまっている事例もあるため、不安ですよね。

駆除費用に差ができる要因として大きいのは、ご相談いただいたときの被害状況の違いです。

「屋根裏で物音がした」など早期にご相談いただいた場合は、被害もまだ少なく駆除費用も安くすむことが多いです。

しかし、「天井にしみができている」「1匹ではなく子供もいる」といった、被害が大きくなってからのご相談では駆除費用が高額になるケースがあります。

業者に駆除を依頼する場合は、なるべく被害が少ない早期のうちに相談するのが、費用を安く抑えるコツといえるでしょう。

アライグマ・ハクビシン駆除なら生活110番へ

「早めに依頼したほうがいいのはわかったけど、どの業者を選べばいいのかわからない」

そうお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

初めて業者に依頼する方などは、特に不安に思いますよね。

そんなときは、ぜひ弊社「生活110番」をご利用ください。

- 暮らしのなかの「困った」を解決するサービスを提供

- 害獣駆除をはじめジャンルが豊富

- 提携業者は5,100社以上

- お客さまのご希望の地域で対応できる専門業者を無料でご紹介

- 24時間365日受付

生活110番ではハクビシン、アライグマどちらの害獣でも対応できる業者を紹介することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談から現地調査、お見積りまですべて無料※でおこなう業者をご紹介しますので、業者に依頼するのが初めてという方も安心してご利用いただけます。

ハクビシン、アライグマの追い出し、侵入口の封鎖、住み着いていた場所の清掃、消毒まで専門業者にすべておまかせください。

全国の加盟店のなかからお近くの業者をご紹介し、スピーディーな解決をサポートいたします。

ご相談、ご依頼は24時間365日受け付けておりますので、害獣被害でお困りの際はお気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積もり・キャンセルに費用をいただく場合がございます。

寄せ付けない環境作りで再発予防しよう

ハクビシンやアライグマの被害の再発を防ぐには、寄せ付けない環境作りをすることが大切です。

おもに、以下のような対策が必要になります。

- エサになるものを放置しない

- 見通しをよくして身を隠せる場所をなくす

- 忌避剤を使う

生ゴミを敷地内に放置したり、廃棄する野菜などを畑のすみに放置したりすると、害獣のエサ場にされてしまい再び被害にあってしまうかもしれません。

- 生ゴミは蓋付きのゴミ箱に入れる

- ペットフードなどを放置しない

- 畑の野菜や果実などを放置しない

といった日頃からの心がけをしっかりと守りましょう。

また、雑草が生い茂っていると害獣が身を隠せる好都合な環境になってしまいます。

家の周りや畑の周りの雑草は定期的にきれいに刈り取り、見通しをよくするようにしましょう。

予防のために忌避剤を使うのもおすすめです。

ニオイに慣れて効果がなくならないよう、定期的に違う忌避剤と交換するなど工夫をして使用しましょう。

まとめ

ハクビシンとアライグマは、見た目や足跡、食べ跡に大きな違いがありますが、木登りが得意で屋根裏に住み着くなど似ているところもあります。

「害獣の被害を受けているけど、ハクビシンとアライグマどちらの仕業なのかわからない」というときには、当記事を参考にしっかりと見分けて対策をおこないましょう。

自分でできる対策としては「追い出し」や「畑に電気柵を設置」などがおすすめです。

追い出したあとの侵入口の封鎖や、清掃・消毒など忘れないようにしましょう。

もしも、自分でやってもうまくいかない、手間や時間がかかるとお困りの際は、業者に依頼することをおすすめします。

業者に依頼すれば、駆除から侵入口の封鎖、清掃、消毒までスピーディーにおこなってくれますので安心です。

業者選びで迷った際はぜひ生活110番をご検討ください。

害獣は素早い駆除が必要!

現地調査無料です!

※対応エリアや加盟店によって変わります

害獣に棲みつかれて一番厄介なのが糞の被害。放っておくと健康面にも被害が出てきます。プロに任せれば消毒もしてくれるので、衛生面も安心です。

- 『生活110番』では、

お住いの地域で人気のプロを探せます - タヌキ、イタチ、ハクビシン、ネズミなどさまざまな害獣に対応。

-

- アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除

- 33,000円~(税込)

アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を検索

厳選した全国のアライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を探せます!